体の障害や病気によって働けなくなってしまい、生活費の工面に苦労している人も多いのではないでしょうか。

20歳以上で障害を抱えている場合は、国民年金法に基づいて国から支給される障害年金を受給できます。

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第三十条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。

引用元: 国民年金法-e-Gov法令検索

障害年金の対象になる怪我や疾病は様々で、障害者手帳を持っていなくても受給が可能です。

ただし、障害等級や保険料の納付期間によって障害年金で受給できる金額が異なります。

この記事では、障害年金で受給できる金額がいくらになるのか、初心者にもわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

- 20〜65歳で厚生年金または国民年金に加入していた人が対象

- 障害認定の等級が重度であるほど受給金額は高くなる

- 障害基礎年金1級の人が受給できる金額は972,250円

- 厚生年金に加入していれば最低でも596,300円受給できる

- 20歳前障害年金や特別障害給付金は年収4,721,000円を超えると受給できない

障害年金を申請するための条件についても記載していますので、障害や怪我が軽度だからといって諦めずに、あなたが受給できるのかシミュレーションしてみましょう。

障害の等級によっては、年間で1,603,550円以上を受給できるケースもあります。

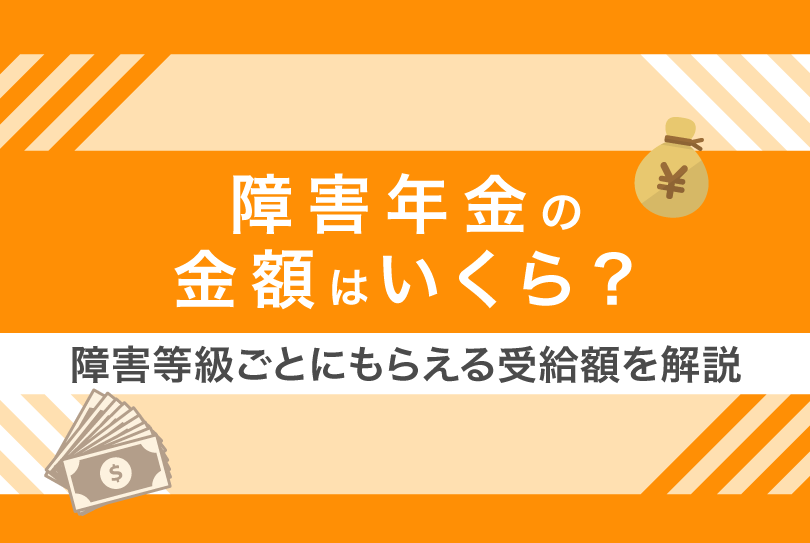

障害年金の金額はいくらもらえる?令和6年度の改定率は2.7%引き上げ

令和6年度における障害基礎年金で受給できる金額は、障害等級2級の人が816,000円(月額68,000円)で1級の人は1.25倍の1,020,000円(月額85,000円)が支給されます。

令和6年度は昨年と比べて改定率が2.7%引き上げられたので障害年金や恩給などの年金額が増額されており、4月および5月分となる令和6年6月15日の振込分から適用されます。

令和6年度の恩給年額は、 2.7%の引上げとなります。

本日、厚生労働省から、令和6年度の年金額改定(令和6年度の国民年金改定率)が公表されました。 これを踏まえ、恩給年額は、法律の規定に基づき、2.7%の引上げとなります。引用元: 令和6年度の恩給改定-総務省

| 障害等級 | 令和5年度の支給額 | 令和6年度の支給額 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 993,750円(月額66,250円) | 1,020,000円(月額85,000円) | +18,750円(月額1,434円) |

| 2級 | 795,000円(月額66,250円) | 816,000円(月額68,000円) | +21,000円(月額1,750円) |

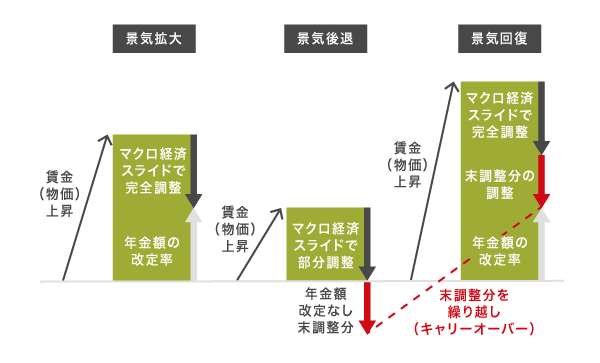

障害年金で受給できる金額は国民年金法に基づいて毎年改定され、将来的に現役世代の負担が重くなりすぎないよう、マクロ経済スライドで最終的に給付水準を調整しています。

マクロ経済スライドでは、景気が拡大した場合に年金額も増加し、後退したときは改定されません。

景気が回復すれば後退したときの未調整分がキャリーオーバーとして繰り越されるため、令和6年度は2.7%も上昇した形になります。

上述した障害基礎年金の金額に対して、収入金額で異なる障害厚生年金が加算される仕組みです。

障害基礎年金の金額と障害厚生年金の金額を合算すると、1ヶ月あたりの受給金額は平均7万円〜15万円になります。

ただし、障害または疾病の初診日に加入していた年金によって、受給できる金額が異なります。

初診日に加入していた年金の種類によってもらえる金額が異なる

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入していた年金によって対象となる種類が異なります。

初診日とは、医師から初めて病気や障害の診断を受けた日のことを指します。

後述で詳しく説明しますが、障害年金は2種類で受給できる金額も異なるため、自分がいずれの年金に該当するのか把握しておくことが大切です。

障害基礎年金と障害厚生年金の対象者を調査した結果は、以下で表にまとめましたので参考にしてください。

| 障害年金の種類 | 初診日に加入していた年金 | 対象者 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金 | 国民年金 |

|

| 障害厚生年金 | 厚生年金 | 障害等級が1級または2級、3級いずれかの認定を受けている |

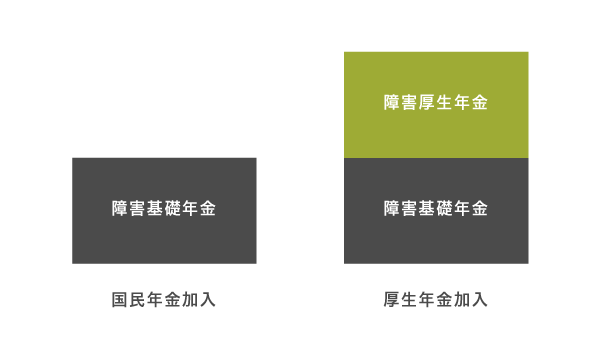

障害年金は2階建て年金と言われており、初診日に国民年金へ加入していた人は土台となる障害基礎年金の受給対象となります。

初診日に厚生年金へ加入していた場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される仕組みです。

ただし、国民年金や厚生年金への未加入または保険料の未納状態が続いている場合は障害年金を受給できませんので、生活保護など他の公的扶助を利用したほうがよいでしょう。

収入が国の定める最低生活費を下回っていて、怪我や病気など働けない理由があれば、生活保護の条件を満たせる可能性があります。

障害年金をもらっている人でも生活保護のダブル受給をすることが可能ですので、知っておいて損はありません。

障害基礎年金で受給できる金額は障害等級が重度なほど高くなる

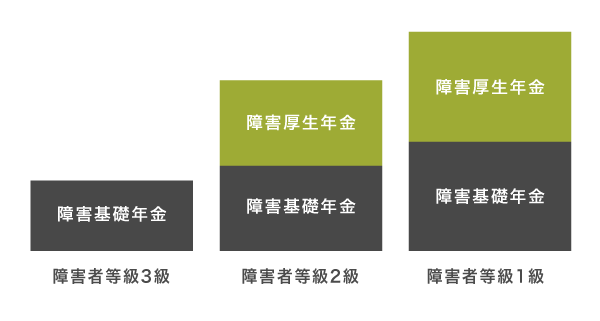

障害基礎年金でもらえる金額は認定されている障害等級によって左右され、重度なほど高くなります。

令和6年度に適用されている障害等級ごとの計算方式は、以下のとおりです。

| 障害等級 | 令和5年度の計算式 | 令和6年の度計算式 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金1級 | 795,000円(年間)×1.25+子の加算額 | 816,000円×1.25+子の加算額 |

| 障害基礎年金2級 | 795,000円(年間)+子の加算額 | 816,000円+子の加算額 |

| 障害基礎年金3級 | 支給なし | 支給なし |

参照元:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額-日本年金機構

障害基礎年金の受給金額は、障害等級が1級であれば2級の1.25倍になり、子の加算なしでも令和6年度であれば年間9,792,000円がもらえます。

障害基礎年金は障害等級1〜2級の人を対象としているため、3級の人は受給できる金額が0円になります。

障害基礎年金

障害の程度が1級又は2級のときに支給されます。引用元: 障害給付-人事院

障害等級が1〜2級以上で子供を扶養している場合は、障害基礎年金の受給金額を加算してもらうことが可能です。

子供を扶養している場合は人数に合わせて加算してもらえる

18歳未満の子供を扶養している場合は、人数に合わせて障害基礎年金の受給金額を加算してもらえます。

障害基礎年金の年間支給額(令和3年度)は、1級が976,125円、2級が780,900円。18歳到達年度の末日までの間にある子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合は、その数に応じて、子ども1人につき一定額(子ども2人までは1人につき224,700円、3人目以降は1人につき74,900円)が加算されて支給されます。

引用元: 政府広報オンライン

令和6年度であれば、1人あたり最大234,800円まで加算してもらうことが可能です。

扶養する子供が障害等級1級または2級の認定を受けている場合は、20歳の誕生日を迎えるまで加算額を受け取れます。

扶養する子供の人数ごとに加算額を調査した結果は、以下のとおりです。

| 扶養している子供の人数 | 令和5年度の年間加算金額 | 令和6年度の年間加算金額 |

|---|---|---|

| 第1子 | 228,700円(月額19,058円) | 234,800円(月額19,566円) |

| 第2子 | 228,700円(月額19,058円) | 234,800円(月額19,566円) |

| 第3子以降 | 1人あたり76,200円(月額6,350円) | 1人あたり78,300円(月額6,525円) |

3人目以降の子供の場合は、何人増えても第3子と同じ金額が支給されます。

例えば令和6年度に扶養している子供が4人いる場合は、年間609,800円が加算される計算になります。

扶養している子供の人数が多いほど加算金額も増えるため、一般的な年金よりも受給額が高くなるケースもあるのが特徴です。

子供を扶養していない人でも、所得制限を満たしていれば障害基礎年金の加算を受けられます。

前年の所得が4,721,000円以下なら障害年金生活者支援給付金の対象

障害基礎年金を受給していて前年度の所得が4,721,000円以下の場合は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づいて、障害年金生活者支援給付金の対象になります。

一定の障害基礎年金の受給者に、障害年金生活者支援給付金を支給する。

障害年金生活者支援給付では、障害等級1級の場合は月額6,275円、2級なら月額5,020円が障害基礎年金と別途でもらえます。

さらに扶養家族がいる場合は以下のように所得制限を緩和してもらえるため、対象者が幅広いのも嬉しいポイントです。

扶養家族が老人扶養親族や特定扶養親族などに該当する場合は、さらに所得制限を緩和してもらえます。

| 扶養家族 | 所得制限の緩和 |

|---|---|

| 特定扶養親族 | 4,721,000円+扶養親族の数×630,000円 |

| 16歳以上19歳未満の扶養親族 | |

| 同一生計配偶者のうち70歳以上の者 | 4,721,000円+扶養親族の数×480,000円 |

| 老人扶養親族 |

例えば特定扶養親族となる19歳以上23歳未満の子供を2人扶養している場合は、前年度の所得が5,981,000円を超えていなければ障害年金生活者支援給付の対象になります。

障害基礎年金で受給できる金額をシミュレーション

障害年金生活者支援給付や子の加算を踏まえたうえで、障害基礎年金で受給できる金額をシミュレーションした結果は、以下のとおりです。

| 扶養している子供の人数 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 障害基礎年金1級 | 障害年金生活者支援給付あり | 障害基礎年金2級 | 障害年金生活者支援給付あり | 障害基礎年金1級 | 障害年金生活者支援給付あり | 障害基礎年金2級 | 障害年金生活者支援給付あり | |

| 子供0人 | 993,750円(月額66,250円) | 1,069,050円(月額89,087円) | 795,000円(月額81,812円) | 855,240円(月額71,270円) | 1,020,000円(月額85,000円) | 1,104,966円(月額92,080円) | 816,000円(月額68,000円) | 879,720円(月額73,310円) |

| 子供1人 | 1,222,450円(月額101,870円) | 1,297,750円(月額108,145円) | 1,023,700円(月額85,308円) | 1,083,940円(月額90,328円) | 1,254,800円(月額104,566円) | 1,334,456円(月額111,204円) | 1,050,800円(月額87,566円) | 1,114,520円(月額92,876円) |

| 子供2人 | 1,451,150円(月額120,929円) | 1,526,450円(月額127,204円) | 1,252,400円(月額104,366円) | 1,312,640円(月額109,386円) | 1,494,910円(月額124,575円) | 1,574,566円(月額131,213円) | 1,285,600円(月額107,133円) | 1,349,320円(月額112,443円) |

| 子供3人 | 1,527,350円(月額127,279円) | 1,602,650円(月額133,554円) | 1,328,600円(月額110,716円) | 1,388,840円(月額115,736円) | 1,573,210円(月額131,100円) | 1,652,866円(月額137,738円) | 1,363,900円(月額113,658円) | 1,427,620円(月額118,968円) |

| 子供4人 | 1,603,550円(月額133,629円) | 1,678,850円(月額609,812円) | 1,404,800円(月額117,066円) | 1,465,040円(月額122,086円) | 1,651,510円(月額137,625円) | 1,731,166円(月額144,263円) | 1,442,200円(月額120,183円) | 1,505,920円(月額125,493円) |

子供を扶養していない場合でも障害基礎年金1級で障害年金生活者支援給付の対象なら、年間972,250円の給付となり、月間で64,816円も受け取れます。

ただし、上記はあくまでも障害基礎年金で受給できる金額の目安になりますので、正確な金額が知りたい人は近くの年金事務所で相談しましょう。

厚生年金に加入している場合は、上述した金額よりも支給額が高くなります。

障害厚生年金の受給額は前年度の収入や厚生年金加入者期間により変動する

初診日の時点で厚生年金に加入していた人は、障害基礎年金に上乗せする形で障害年金を受け取れます。

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

引用元: 障害が残ったときは?-国土交通省

障害厚生年金は障害基礎年金と違って、障害等級3級まで受給対象者としているのが特徴です。

障害厚生年金で受け取れる金額は、前年度の収入や厚生年金の加入者期間、障害等級によって異なります。

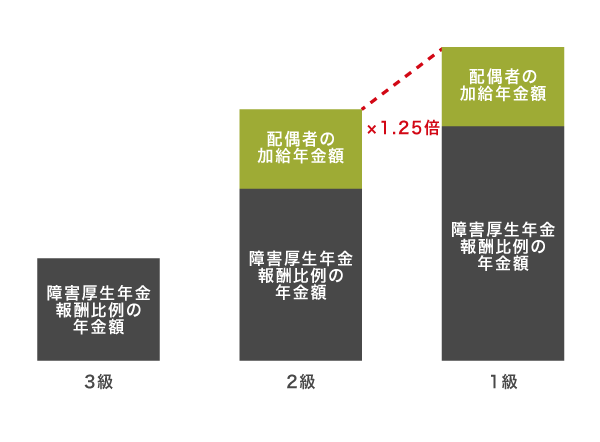

障害厚生年金の計算方式を調査した結果は、以下のとおりです。

| 障害等級 | 計算方式 |

|---|---|

| 障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 |

| 障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |

| 障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金額(最低保障金額/令和5年度596,300円/令和6年度612,200円) |

参照元:障害年金(2)-全労済協会

障害厚生年金3級の場合は最低保障金額が設けられており、年金加入期間が短い人でも令和5年度なら596,300円、令和6年度であれば612,200円が支給されます。

最低保障金額は、障害基礎年金と合算した支給額が令和5年度なら596,300円、令和6年度であれば612,200円に満たない場合に適用されます。

そのため障害基礎年金で対象外となる障害基礎年金3級の人は、厚生年金に加入して障害厚生年金を受け取るのが最適です。

ただし障害厚生年金3級でも厚生年金に加入している期間が長い人や月収が多い人は、最低保障金額よりも多い金額を受給できます。

障害厚生年金1〜2級で配偶者がいる場合は、報酬比例の年金額に配偶者の加給年金額を加算してもらえます。

配偶者加給年金が加算される条件は65歳以下の配偶者がいること

障害厚生年金では、障害等級1級または2級で65歳以下の配偶者がいる場合に配偶者の加給年金額が加算されます。

生計維持関係にあり、配偶者の年収が850万円以下であれば事実婚でも加算の対象となるのが特徴です。

配偶者加給年金で加算してもらえる金額は、以下で表にまとめましたので参考にしてください。

| 障害等級 | 令和5年度の加算額 | 令和6年度の加算額 |

|---|---|---|

| 1〜2級 | 228,700円(月額19,058円) | 234,800円(月額19,566円) |

| 3級 | 加算なし | 加算なし |

配偶者の加給年金は障害等級1級または2級の人が対象となり、3級の場合は加算が受けられません。

配偶者が退職共済年金や障害厚生年金などを受給している場合も、加算の対象外となりますので覚えておきましょう。

母子家庭や父子家庭など、一人で子供を養育している世帯であれば、母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用して無利子で生活費を借り入れする手段もありますので、検討するのもよいでしょう。

では、実際に自分が障害厚生年金でいくらもらえるのか、目安を把握しておきましょう。

障害厚生年金でもらえる金額はいくら?実際の受給例

障害厚生年金では、年収と厚生年金に加入している期間、加給年金額の有無によって受給できる総金額が異なります。

政府が公表しているデータをもとに、障害厚生年金の年間受給額例を世帯別でまとめましたので参考にしてください。

| 世帯種別/障害等級 | 1級 | 2級 | 3級 |

|---|---|---|---|

| 単身世帯 | 年間120〜192万円(月額10〜16万円) | 年間96〜155万円(月額8〜12万円) | 年間58〜72万円(月額5〜6万円) |

| 夫婦2人世帯(配偶者あり) | 年間142〜214万円(月額12〜18万円) | 年間118〜166万円(月額10〜14万円) | |

| 3人世帯(夫婦2人+子供1人) | 年間165〜237万円(月額14〜20万円) | 年間141〜189万円(月額12〜16万円) |

参照元:年金制度基礎調査 年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年-政府統計の総合窓口

障害等級が1級で夫婦2人世帯のケースでは、配偶者の加給年金額を合算して年間142〜214万円を受給しています。

月額にすると12〜18万円ももらえる計算になりますので、生活費の補填としてはかなり大きいでしょう。

障害厚生年金を受給できるのは障害等級が3級以上で認定されている人のみになりますが、4級以下でも支給を受けられるケースがあります。

障害厚生年金3級に達しない状態なら障害手当金の対象になる

障害等級が4級以下で3級に達しない人は障害厚生年金を受給できませんが、障害手当金をもらうことが可能です。

障害手当金とは、病気やケガによって生活が制限されるものの障害等級3級よりも軽い症状の場合に一時金をもらえる制度のことです。

障害手当金は厚生年金保険制度の一環として設けられている制度のため、初診日に厚生年金へ加入していた人が対象になります。

障害手当金で受給できる金額は、以下のとおりです。

| 受給できる金額 | 最低保障金額 |

|---|---|

| 報酬比例の年金額2年分 | 約115万円 |

障害手当金は障害厚生年金と違って1回だけ受給できる制度のため、報酬比例の年金額が2年分まとめて一括で支給されます。

障害手当金は、報酬比例の年金額の2倍の額が一時金として支払われる。

引用元: 障害年金のご案内-全国健康保険協会

障害厚生年金3級と同様に最低保障金額が設けられているため、報酬比例の年金額が少なすぎる人でも約115万円の受給が可能です。

ただし、障害手当金を申請するには以下の条件を満たしている必要がありますので気をつけましょう。

- 初診日から5年以内に障害が治った場合(症状固定)

- 治った日に障害等級3級よりも症状が軽い

- 障害等級表に定める障害の状態である

- 治った日から5年以内に請求した

障害等級の認定を受けていても、厚生年金の保険料を支払っていない場合は障害厚生年金や障害手当金の受給はできません。

軽度の障害や収入が多い人も、障害年金の対象外となるケースがあります。

障害年金とは障害や病気を抱えている人がもらえる年金のこと

障害年金とは知的障害や重度の怪我、病気によって日常生活が制限される場合に受給できる年金のことです。

知的障害や視力障害のような生まれつきの障害だけではなく、うつ病や癌といった突発的な病気でも受給対象になります。

受給対象になる病気の一例は、以下のとおりです。

| 発達障害 | 自閉スペクトラム症、LD、自閉症、知的障害等 |

|---|---|

| 身体障害 | 肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害、人工股関節等 |

| 精神障害 | うつ病、統合失調症、パニック障害、双極性障害、てんかん、高次脳機能障害等 |

| 病気 | メニエール病、癌、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等 |

上記に記載されていない病気や障害であっても、日常生活に支障が出ている場合は受給対象となるケースがあります。

年金と聞くと60歳以上が対象になる印象がある人もいるかもしれませんが、障害年金は厚生年金と違って万が一の際に生活を支援してもらえる社会保障制度になります。

そのため60歳未満でも対象になるうえ、働きながら受給することが可能です。

働きながら受給できる!成人してから患った障害なら所得制限なし

意外と知られていませんが、障害年金には所得制限が設けられていないため、働いている人でも支給を受けられます。

障害年金は、年金保険料の納付が前提で受給対象になる年金だからです。

他の公的制度と違って家族の年収や世帯収入も確認されず、障害等級が3級以上なら受給対象として認識してもらえます。

ただし、働きながら障害年金を受給するには、障害を患ったタイミングが重要です。

障害および傷病と診断された初診日に20歳を超えていた場合は、所得制限がありませんので働いていても年収に関係なく障害年金を受け取れます。

一方で初診日が20歳未満だった場合は、20歳前障害年金の対象となりますので、所得制限が課せられます。

20歳前障害年金や特別障害給付金の申請なら所得制限がある

20歳前障害年金や特別障害給付金を申請する場合は所得制限があるため、年収が高すぎると障害年金を受給できません。

初診日が20〜60歳の人と違って年金保険料を納めていない期間があることから、所得制限によって支給額を調整されます。

20歳前障害年金および特別障害給付金を請求する際の所得制限を表にまとめましたので、参考にしてください。

| 前年度の所得額 | 所得制限の状況 | 障害等級1級の支給額(年間) | 障害等級2級の支給額(年間) |

|---|---|---|---|

| 4,721,000円超え | 全額が支給停止 | ー | ー |

| 3,704,000円超え〜4,621,000円以下 | 年金額の2分の1が支給停止 | 486,125円 | 388,900円 |

| 3,604,000円以下 | 制限を受けない | 972,250円 | 777,800円 |

いずれも前年度の所得が4,721,000円を超えると障害年金の全額が支給停止になってしまうものの、扶養親族がいる場合は以下のように所得制限を緩和してもらえます。

- 扶養親族がいる場合は1人あたり所得制限が38万円加算

- 対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は1人あたり所得制限が48万円加算

- 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)の場合は1人あたり所得制限が63万円加算

19歳未満の控除対象扶養親族がいれば1人あたり最大63万円も加算してもらえますので、支給停止になるリスクが減少されます。

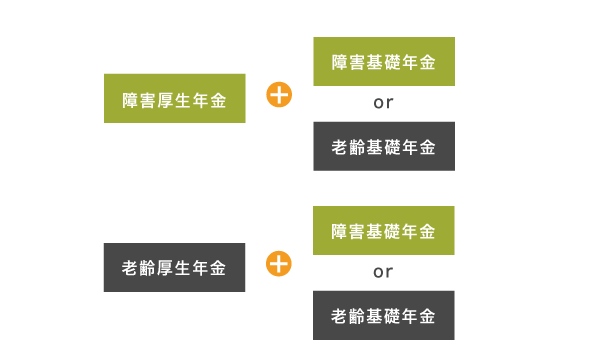

障害年金は併給できる?組み合わせによっては同時に受給も可能

障害年金を含む公的年金には1人1年金の原則があるため、残念ながら他の年金と併給はできません。

昭和61年4月からの年金制度の改正により、給付事由が異なる2つ以上の年金は、原則として同時に受給できません。

引用元: 国家公務員共済組合連合会

しかし、障害基礎年金と障害厚生年金のいずれかを他の年金に変更して組み合わせれば、同時に受給することが可能です。

例えば障害厚生年金と老齢基礎年金、老齢厚生年金と障害基礎年金などの組み合わせなら併給が認められます。

その他に、遺族厚生年金や遺族基礎年金も障害年金と組み合わせて受給できます。

組み合わせによっては本来よりも受給できる金額が上がるケースもあるため、複数の年金で受給資格があるのなら、厚生年金または基礎年金の種類を変更するのが最適です。

ただし、反対に受給金額が下がってしまうケースもありますので、年金事務所と相談しながら組み合わせを検討したほうがよいでしょう。

労働者災害補償保険法による障害補償年金の受給者は一部支給停止になる

先ほど公的年金は1人1年金の原則があると言いましたが、労働者災害補償保険法による障害補償年金であれば公的年金ではないため併給が可能です。

ただし、障害年金をすでに受給している場合は、労働者災害補償保険法による障害補償年金の一部が支給停止になります。

障害補償年金と障害年金の調整率を調査した結果は、以下のとおりです。

| 併給する年金の種類 | 障害保障年金の調整率 |

|---|---|

| 障害厚生年金+障害基礎年金 | 0.73 |

| 障害厚生年金のみ | 0.83 |

| 障害基礎年金のみ | 0.88 |

例えば障害厚生年金を受給している場合、障害補償年金では0.83を乗じた金額が支給されます。

障害厚生年金は満額受け取れるものの、障害補償年金は減額されて支給されますので、覚えておきましょう。

障害年金を満額受給するためには、申し込み条件も満たしている必要があります。

障害年金を申請するための条件!傷病が診断された初診日の診断書が必要

障害年金を申請するための条件は、病気やケガといった傷病が診断された初診日の診断書を提出することです。

初診日の時点で国民年金や厚生年金に加入していた人が障害年金の対象者になるため、日付を明確にできる診断書がないと申請できません。

診断書には傷病や障害の状態に合わせて8種類の様式が用意されており、年金事務所で受け取りまたは日本年金機構のホームページでダウンロードできます。

診断書を入手したら、初診日に診察をした担当医へ依頼して記入をしてもらうのが一般的です。

ただし、請求方法によって記載してもらう現症の日付や必要な診断書の枚数が以下のように異なります。

| 請求方法 | 現症の日付 | 枚数 |

|---|---|---|

| 本来請求 | 障害認定日から3ヶ月以内 | 1枚 |

| 遡及請求 |

|

2枚 |

| 事後重症による請求 | 請求日以前3ヶ月以内 | 1枚 |

| 初めて1級・2級による請求 |

|

2枚 |

例えば遡及請求をする場合は、障害認定日から3ヶ月以内と請求日以前から3ヶ月以内の診断書を合わせて2枚の提出が必要です。

本来請求のように必要な診断書の枚数が1枚のみでも、複数の障害を抱えている場合は、それぞれの障害に対する診断書を提出することで、障害等級を併合認定してもらえるケースもあります。

国民年金法や厚生年金保険法施行令別表で障害等級3級以上の認定が必要

障害年金を申請するためには、国民年金法や厚生年金保険法施行令別表によって障害等級が3級以上で認定されていることも必要になります。

障害等級の認定基準は、以下で表にまとめましたので参考にしてください。

| 障害等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級 | 身体の障害または病状により、他人の介助を受けなければ日常生活を送れない状態。 |

| 2級 | 他人の介助が必ずしも必要ではないが、体の障害または病状により労働できない状態。 |

| 3級 | 傷病が治らず、労働に著しい制限を受ける状態。 |

病名に関わらず、他人の介助がなければ生活できない人は1級に認定されます。

反対に障害があっても、他人の介助なしで少しでも働ける人の障害等級は3級になる場合がほとんどです。

障害等級は障害年金を申請する際に決定されるもので、障害者手帳等級とは異なります。

障害等級に該当しないと判断された場合は、障害年金を受給できませんので覚えておきましょう。

障害等級が3級以下なものの満足に働けなくて生活が苦しい場合は、生活福祉資金貸付制度のような国が設けている公的融資制度を利用するのもひとつの手段です。

生活福祉資金貸付制度は設けられた理由のひとつに障害者世帯の経済的支援があり、障害者手帳が交付されていれば融資対象になります。

3級以上の障害等級で認定されている場合は、精神疾患であっても障害年金を申請できます。

うつ病でも申請できる?生活や労働に支障が出る程度なら対象になる

うつ病と診断された人でも、生活や労働に支障が出る場合は障害年金の申請ができます。

例えば出勤日になると起き上がれなくなったり体調が悪化したりなど、他人の介助が必要なほど疾患が重度な場合は障害年金を受給できるケースがあります。

ただし対象となるのは障害等級3級以上に認定された人のみであり、軽度の障害と判断された人は申請ができません。

うつ病で障害等級が認定される基準を調査した結果は、以下のとおりです。

| 障害等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級 | 高度の思考障害が持続したり頻繁に繰り返されたりして常時の援助が必要 |

| 2級 | 高度の思考障害が持続したり頻繁に繰り返されたりして日常生活に著しい制限を受ける |

| 3級 | 著しくないものの高度の思考障害があって労働が制限を受ける |

うつ病で3級以上の等級に認定されるのは、思考障害の持続や繰り返しによって援助が必要になったり生活や労働に制限を受けたりする状態の人になります。

障害等級3級よりも症状が軽い場合は、傷病手当金などの公的医療保障を利用したほうがよいでしょう。

障害者手帳等級6級以上は障害年金の対象?

障害者手帳等級が6級以上の人は、障害等級で1〜3級の認定を受ける可能性があります。

障害等級1〜3級と認定されれば、障害者年金に申請することも可能です。

ただし、障害者手帳を持っていても障害認定を受けていない場合は障害年金の対象外となります。

障害手帳と障害年金の等級は認定基準が異なり、関連性がないからです。

障害年金を受給したい場合は障害等級の認定を受けてから申請をしましょう。

障害等級の認定を受けている人は、障害者手帳を持っていなくても申請が可能です。

公的年金の保険料納付済期間が3分の2以上であることが受給要件

障害年金は、国民年金や厚生年金といった公的年金の保険料納付済期間が3分の2以上であることも受給要件です。

保険料納付済期間は、初診日の前々月までに3分の2以上を到達していることが必要になります。

保険料を長期に渡って滞納していたり、初診日までに1度も納付していない人は障害年金の対象外となります。

とはいえ働けなくなったことにより収入が減り、保険料を払えない期間もありますよね。

保険料の納付が進んでいなくても、直近1年間で支払いを滞納していない人や保険料免除期間があった場合は障害年金を受給できるケースがあります。

保険料納付済期間が不安な人は、近くの年金事務所へ出向いて相談するとよいでしょう。

年齢は20歳以上であることが必須!未成年だと申請できない

障害年金の受給要件としては、他にも初診日の時点で20歳以上であることが求められます。

障害年金の対象者となるのは、国民年金の保険料を支払う義務が発生する20〜65歳までの人です。

2022年4月1日より成年年齢が18歳へ引き下げられたものの、国民年金への加入義務が発生する年齢には影響していないことから、今までどおり20歳未満の人は対象外となります。

また、国民年金の加入義務が生ずる年齢も、20歳以上のままとなっています。

引用元: 民法改正 成年年齢の引下げ-法務省

そのため症状が重くて障害等級3級以上の診断を受けていても、18歳未満で未成年の場合は障害年金の申請ができません。

未成年が障害年金の対象外となる理由としては、他にも障害福祉手当や特別児童扶養手当が支給される点が挙げられます。

どうしてもお金が足りない場合は、「未成年がお金を借りる8つの方法!19歳未満でも親に頼らず借りれる手段」で最適な借り入れ方法を紹介していますので参考にしてください。

高校を卒業後に就職して年金に加入した場合は、20歳になってから未成年期間の年金を請求することが可能です。

初診日が未成年時なら20歳前障害年金の請求ができる

初診日が未成年時でも、20歳の時点で障害等級1級または2級の認定を受けていれば、国民年金への加入と同時に20歳前障害年金の請求ができます。

20歳前障害年金とは、先天性や未成年時に発覚した障害によって年金の保険料を納付できない人が該当する障害年金のことです。

障害基礎年金の例外に該当しますが、一般的な障害年金と違って20歳前障害年金は保険料の支払いをしていなくても受給できます。

被保険者資格を得る年齢に到達する前に障害を負った者について、福祉的観点から、保険料拠出が無くとも障害年金を支給することとしたもの。

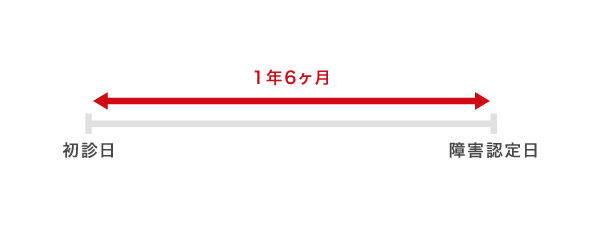

ただし障害認定日は初診日から1年6ヶ月後となることから、20歳になった時点で20歳前障害年金を請求するには、少なくとも18歳より前に診察を受けている必要があります。

まだ初診日から1年6ヶ月経過していない場合は、すぐに20歳前障害年金が請求できませんので覚えておきましょう。

現在厚生年金へ加入していて保険料納付要件を満たしている人は、20歳前障害年金を申請しなくても通常どおり障害年金の対象となります。

住んでいる地域の年金事務所へ相談して、該当するのであれば申請手続きを進めましょう。

障害年金の申請から受給するまでの流れ!社労士への相談で代行も可能

障害年金の申請をする流れ自体は簡単ですが、一般的な公的給付よりも必要書類が多いため、ひとりで準備をするのはかなり大変です。

市町村にある障害年金相談センターなどの社労士に相談をすれば、10万円程度で申請を代行してもらえます。

以下で受給までの流れを解説しますので、無理なく申請を進めましょう。

- STEP1必要書類の準備年金事務所へ出向いて、提出が必要な書類をもらう必要があります。

受け取る書類は、以下のとおりです。

- 障害年金請求書

- 診断書

- 病歴・就労状況等申立書

- 年金手帳

- 障害者手帳のコピー(所持している場合のみ)

- 戸籍が証明できる書類(戸籍謄本、住民票など)

- 本人名義の通帳

- 印鑑

- 所得証明書(20歳前障害年金を請求する場合のみ)

上記の書類は日本年金機構の公式ホームページでもダウンロードできますが、記載方法に不備があると申請できなくなるため、年金事務所で詳しく説明を受けたほうがよいでしょう。

- STEP2病歴や就労状況申立書の作成年金事務所で受け取った病歴・就労状況等申立書に、傷病名や発病日、日常生活などを詳しく記載していきます。

とくに就労時の体調や日常生活における制限に関する項目は、曖昧だと審査で不利になってしまいますので、できるだけ具体的に記載しましょう。

- STEP3担当医に診断書の作成を依頼病歴・就労状況等申立書を持参し、担当医へ診断書の作成を依頼します。

診断書を作成してもらう際の注意点としては、病歴・就労状況等申立書との辻褄が合っていないと障害年金の審査で不利になるということです。

障害年金で提出する書類のなかで唯一自分で障害の状態を伝えられるのが病歴・就労状況等申立書になるため、担当医へ記載内容に基づいて診断書を作成してほしい旨を依頼しましょう。

- STEP4年金事務所で必要書類を提出する書類の記載内容や必要枚数などに不備がないか確認し、年金事務所で提出します。

- STEP5審査の結果通知提出した書類の内容をもとに審査が実施され、最短2ヶ月ほどで支給または不支給の結果が郵送で通知されます。

- STEP6障害年金の受給年金証書が発行されてから、最短1ヶ月ほどで受給ができます。

障害年金は上記の手順で申請できますが、障害の状態が該当する時期によって請求方法が異なりますので気をつけましょう。

障害認定日から換算した申請時期によって請求方法が異なる

障害年金には4つの請求方法が設けられており、障害認定日から換算した申請時期によって対象となる方法が異なります。

請求方法と該当するケースを調査した結果は、以下のとおりです。

| 請求方法 | 該当するケース |

|---|---|

| 認定日請求 | 障害認定日時点の診断書を取得して1年以内に請求する場合 |

| 遡及請求 | 障害認定日から1年以上経過した後に障害認定日に遡って請求する場合 |

| 事後重症請求 | 障害認定日後に症状が悪化して障害等級に該当した場合 |

| 20歳前障害年金の請求 | 20歳前に初診日がある場合 |

| 初めて1級・2級による請求 | 前発障害と後発障害を併合して2級以上になる場合 |

例えば障害認定日からすぐに障害年金を申請する場合は、認定日請求が該当します。

一方で障害認定を受けたものの事情があって請求できず、1年以上経過した場合は遡及請求の対象となります。

障害認定日の時点で障害等級が4級以下でも、悪化して3級以上になった場合は事後重症請求で申請が可能です。

あなたが申請するタイミングによって請求方法が異なりますので、まずは自分の障害認定日を把握したほうがよいでしょう。

障害者年金の支給日はいつ?申請日から3ヶ月程度になる

障害年金の支給日は人によって異なりますが、一般的には申請をしてから3ヶ月程度といわれています。

公的扶助であることから審査に時間がかかり、すぐに受給できないのが特徴です。

審査が終わると年金証書が発行され、左下に記載してある裁定日からおおよその支給日を確認できます。

| 記載されている裁定日 | 支給日 |

|---|---|

| 裁定日が1〜15日 | 翌月の15日 |

| 裁定日が15〜31日 | 翌々月の15日 |

障害年金は審査が終了しても1ヶ月以上の待ち時間が発生するため、その期間の生活費を工面する必要があります。

どうしても今すぐお金が必要な人は、消費者金融や銀行といった金融機関が提供するローンで少額のお金を借りるのもひとつの手段です。

とはいえ返済にあてるお金も必要になるため、キャッシングをするのは必ず完済できる金額のみにしておきましょう。

障害年金の支給日までの生活費を借りたい人は、「5万円借りたいときはどうすればいい?審査なしで今日中に現金を手に入れる方法」を参考にしてください。

障害年金の受給が開始されたら、忘れずに更新をすることも大切です。

障害基礎年金を受給した場合は1〜5年ごとに更新が必要

障害基礎年金を受給している人は、1〜5年ごとに障害状態確認届を提出して更新をしましょう。

障害状態確認届とは、障害基礎年金を受給している人に対して日本年金機構から送付される診断書のことです。

障害等級1級または2級の状態が続いているか確認する目的があり、提出しないと支給が停止になるケースがあります。

障害状態確認届の提出期限は障害等級によって異なりますが、3ヶ月以内に医療機関の受診を求められるケースがほとんどです。

自宅に障害状態確認届が送付された年の誕生月の末日までに、作成してもらった診断書を提出することで、更新が完了します。

途中で減額または停止になるケースもある

障害基礎年金を受給している人は、更新のタイミングで減額または受給停止となるケースがあります。

厚生労働省が掲載している障害基礎年金の停止条件は、労働基準法の規定による障害補償を受けられる時および症状が障害等級に該当しなくなった時になります。

障害基礎年金の支給停止事由は、2つあります。1つ目は、「受給権者が障害基礎年金と同一の支給事由により、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるとき」です。

2つ目は、「受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき」です。引用元: 障害基礎年金の基本年金額-厚生労働省

つまり障害基礎年金は、収入が増えた場合と障害等級が軽度になった場合に支給停止をされるということです。

ただし、各自治体から支給される障害者手当は継続してもらえるので安心してください。

障害年金を受給するには申請に時間と手間がかかる

障害年金は、国民年金や厚生年金に加入していて障害等級3級以上の認定を受けている人が対象となります。

障害等級の認定を受けていることが大前提であり、障害者手帳の等級だけでは申請ができません。

申請するための条件は、以下のとおりです。

- 国民年金または厚生年金に加入している

- 20歳以上

- 初診日の診断書がある

- 障害等級3級以上

- 保険料を加入月から3分の2以上支払い済み

提出する書類が多く、受給までに時間がかかることから申請を断念してしまう人も少なくありません。

10万円程度の費用はかかりますが市町村の社労士に代行してもらえば3ヶ月後には受給できるため、焦らずにまずは相談をしましょう。

受給できるようなるまでの生活費が不安な人は、少額のキャッシングを検討してみるのもひとつの手段です。

条件を指定して検索ボタンをクリックしてください。(複数可)

全部読めてないので書いてたらすみません。

障害年金の受給中に就労することはできますか?影響はありますか?

ご質問いただき、ありがとうございます。とんでもございません。

障害年金は年金保険料の納付が前提とされていますので、働きながら受給することが可能でございます。

障害や傷病と診断された初診日に20歳を超えていた人は所得制限がございませんので、本人の年収や世帯年収を確認されることもなく、影響はございません。

ただし初診日に20歳未満だった場合は、障害等級によって異なる所得制限が課せられ、収入がボーダーラインを超えていると受給できなくなってしまいますのでお気をつけくださいませ。

障害年金の受給資格を維持するために更新する手続きなど必要ですか?今のところ大丈夫ですが、減ることがないか心配です。

ご質問いただき、ありがとうございます。

障害年金は、1〜5年ごとに更新手続きが必要でございます。

自宅に障害状態確認届が送付されますので、3ヶ月以内に医療機関を受診し、その年の誕生月の末日までに診断書を提出する必要がございます。

受給額に関しましては、更新時点で障害補償を受けられたり、症状が障害等級に該当しなくなったりすると減額または支給停止となります。

まだこれから申請するのですが、障害年金の申請が不許可になった場合、再申請は可能ですか?

ご質問いただき、ありがとうございます。

障害年金は、不支給決定となった場合でも再申請は可能でございます。

最初に申請した日から日数が経過していなくても、すぐに再申請できます。